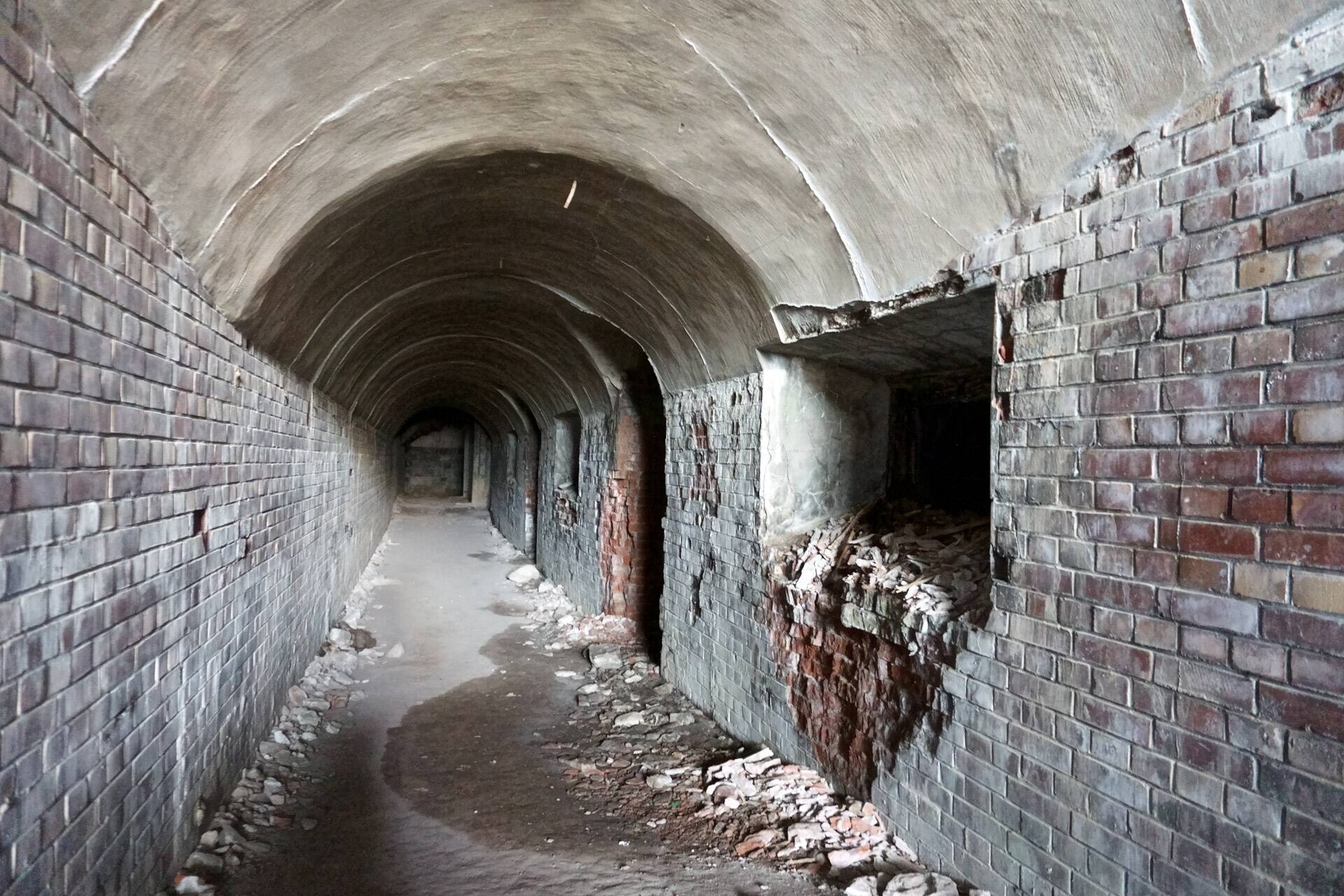

↑ 15cm臼砲の砲座間にある地下砲側庫

千畳敷砲台を見学する場合、御殿山第二砲台横のつつじ山駐車場に駐車し、公衆トイレ横に見える「関係車両以外進入禁止」「徒歩による通行はできます。」と表示されている砂利道を、道なりに南方へ約1600m歩いていくのが、ほぼ水平移動で楽なので、おすすめである。

■千畳敷砲台の歴史

【日露戦争前】

1895(明治28)年9月、ロシアによる侵攻から函館港を守るため、函館要塞の新設が決定した。1897(明治30)年11月には函館要塞砲兵大隊が編成された。千畳敷砲台の築城工事は1898(明治31)年9月に開始され、1901(明治34)年1月に竣工となった。同年7月には15cm臼砲4門の据付を完了し、翌1902(明治35)年11月に28cm榴弾砲4門の据付を完了した。

【日露戦争中】

1904(明治37)年7月、ロシアのウラジオストク艦隊が津軽海峡を通過したため、一時青函航路が麻痺し北海道が孤立する事態が発生した。しかし、函館要塞があったおかげで、函館港はウラジオストク艦隊による攻撃を免れた。※ウラジオストク艦隊はその後8月14日の蔚山沖海戦で壊滅。

【日露戦争後】

1909(明治42)年12月に参謀本部によって要塞整理方針案が策定され、津軽海峡並びに日本海の制海権を守るために、津軽海峡を防備する津軽要塞を新設し、その内部にある函館要塞を廃止する方向性が示された。

その後、「要塞整理要領」にて千畳敷砲台の15m臼砲4門を撤去し、臼砲砲座を除籍する方針が示され、また、「修正計画要領」にて、千畳敷砲台の28cm榴弾砲を6門から4門に減らす方針が示されたが、これらの方針内容は、1934(昭和9)年3月の「要塞再整理修正計画要領ニ伴フ砲台処理ノ件」が出されて、ようやく実行された。

千畳敷砲台の28cm榴弾砲については、その後さらに2門が撤去されたようで、終戦時に残置されていたのは第三砲座の2門のみであった。

【第二次世界大戦後】

進駐軍によって、28cm榴弾砲の砲座横にある地下砲側庫や、棲息掩蔽部が爆破され、損傷が激しい。28cm榴弾砲用の第二砲座の位置には国鉄無線通信所が、第三砲座の位置には海上保安庁無線局が、15cm臼砲の砲座の近くには気象台の気象レーダーが設置されたが、現在はすべて撤去されている。

2001(平成13)年10月、「函館山と砲台跡」が北海道遺産に選定された。

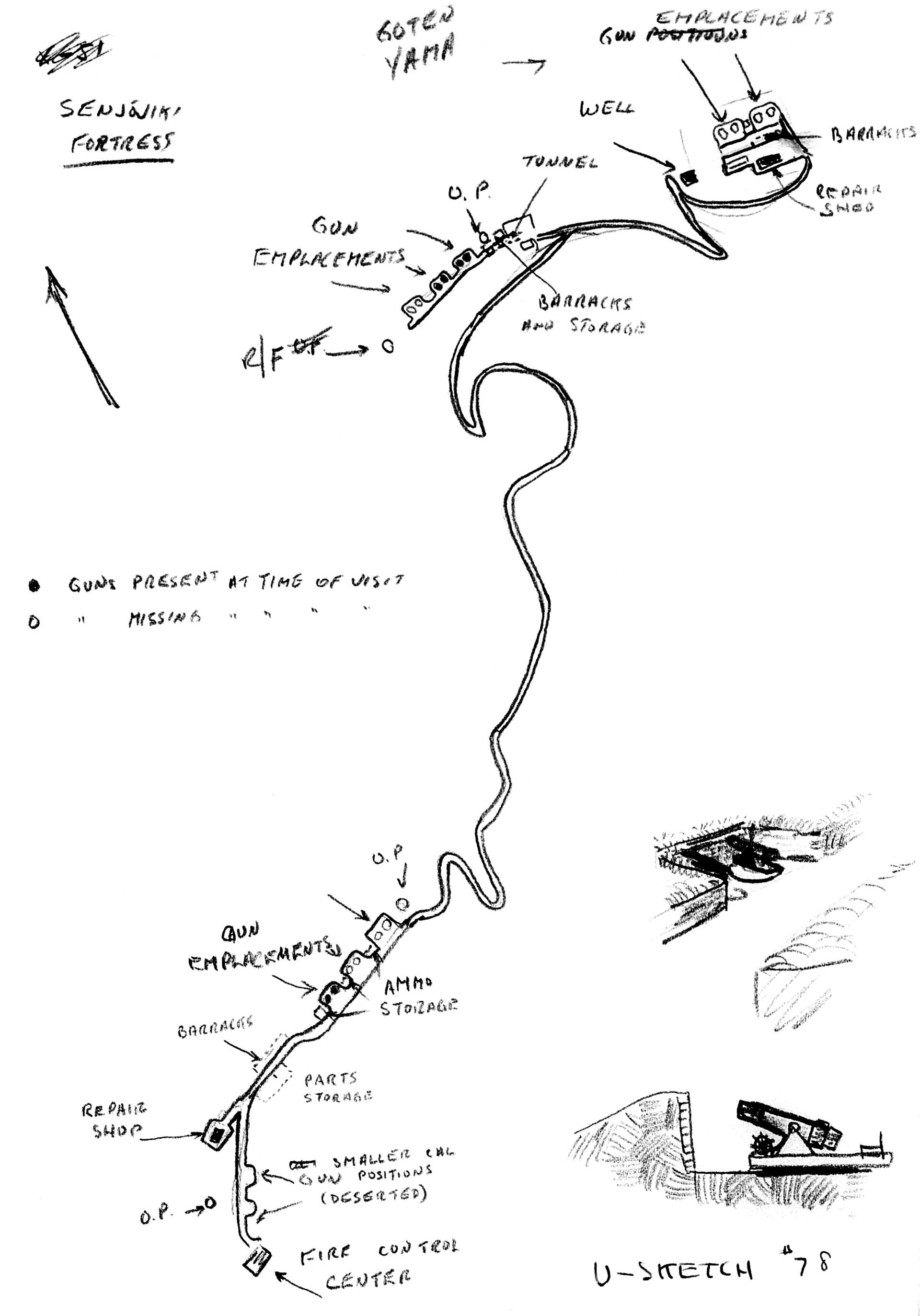

↑↓ 千畳敷砲台の配置図

1948(昭和23)年に米軍が撮影した空中写真や、1976(昭和51)年に国土地理院が撮影した空中写真を参考に作成。

↑ 米国戦略爆撃調査団文書に含まれているスケッチ

函館山の主要な3砲台(右上から順に御殿山第一砲台、御殿山第二砲台、千畳敷砲台)が記されており、終戦直後の段階で、御殿山第二砲台に4門と、千畳敷砲台に2門の28cm榴弾砲が残されていたことが、このスケッチから確認できる。

【補足】

●・・・GUNS PRESENT AT TIME OF VIST (調査団が訪れた際に28cm榴弾砲が残置されていた)

○・・・GUNS MISSING AT TIME OF VIST (調査団が訪れた際に28cm榴弾砲が撤去されていた)

AMMO STORAGE (弾薬庫)

BARRACKS (兵舎)

FIRE CONTROL CENTER (戦闘司令所)

GUN EMPLACEMENTS (砲座)

O.P. = OBSERVATION POST (観測所)

PARTS STORAGE (砲具庫)

REPAIR SHOP (修理場)

R/F = RANGE-FINDER (測遠機)

SMALLER GUN POSITIONS (小型の砲座)

STORAGE (倉庫、材料庫)

TUNNEL (トンネル)

WELL (井戸)

Coast defense guns. Report No. 106l, USSBS Index Section 2, (文書名:Records of the U.S. Strategic Bombing Survey ; Entry 41, Pacific Survey Reports and Supporting Records 1928-1947 = 米国戦略爆撃調査団文書 ; 太平洋地域調査報告書及び作成用資料) (シリーズ名: Evaluation of Photographic Intelligence in the Japanese Homeland, Part IX, Artillery).

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8822446/1/55

◇情報提供:「青森空襲を記録する会」の中村和彦様

情報提供ありがとうございました。

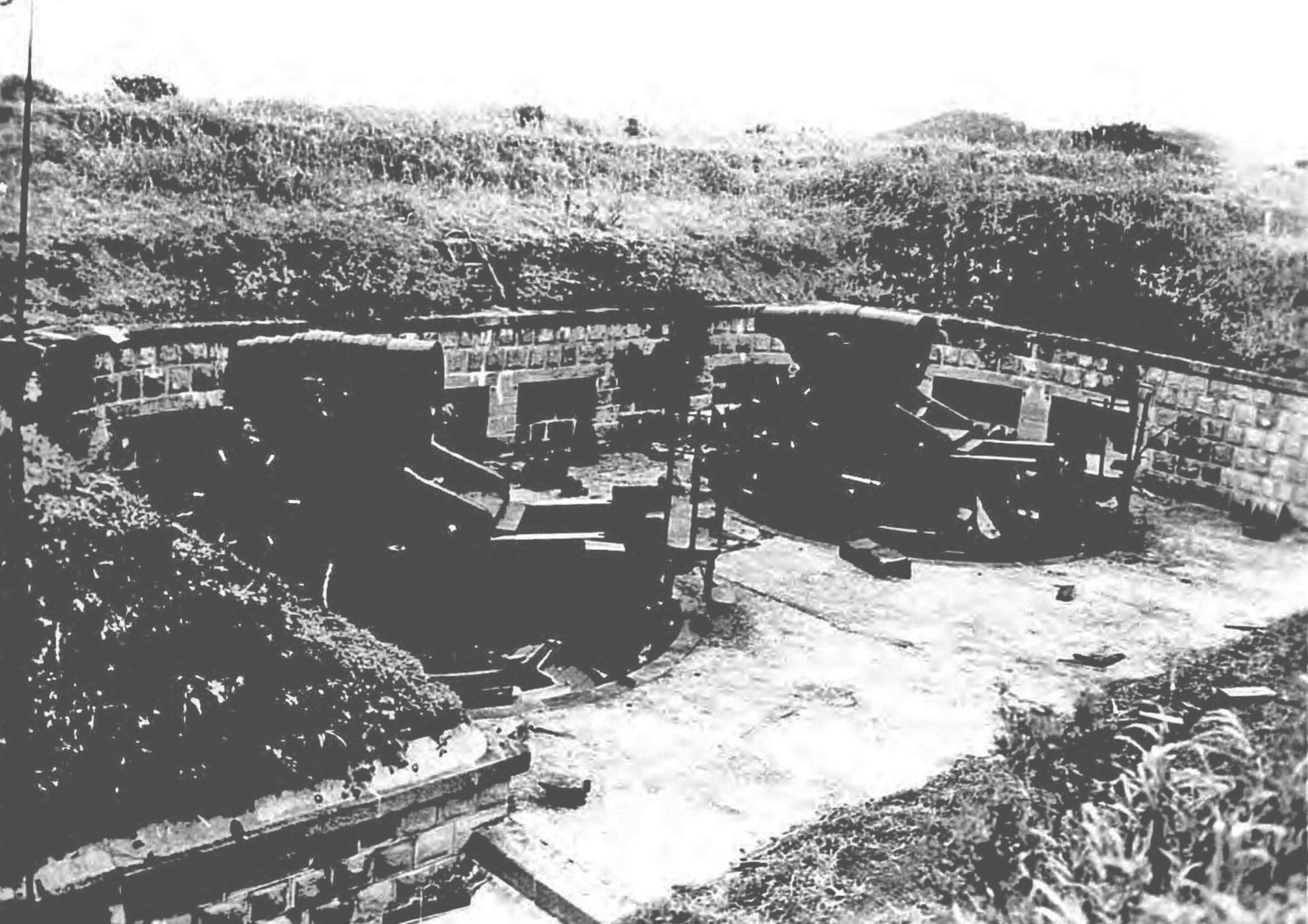

↑ 終戦時、第三砲座に2門残っていた28cm榴弾砲

1945(昭和20)年10月14日に、米軍が撮影したもの。この時点ですでに、砲身がガス切断されていたことがわかる。また、砲座の左側に、地下砲側庫へ下りていくための階段があったことが確認できる。

Coast defense guns. Report No. 106l, USSBS Index Section 2, (文書名:Records of the U.S. Strategic Bombing Survey ; Entry 41, Pacific Survey Reports and Supporting Records 1928-1947 = 米国戦略爆撃調査団文書 ; 太平洋地域調査報告書及び作成用資料) (シリーズ名: Evaluation of Photographic Intelligence in the Japanese Homeland, Part IX, Artillery).

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8822446/1/56

◇情報提供:「青森空襲を記録する会」の中村和彦様

情報提供ありがとうございました。

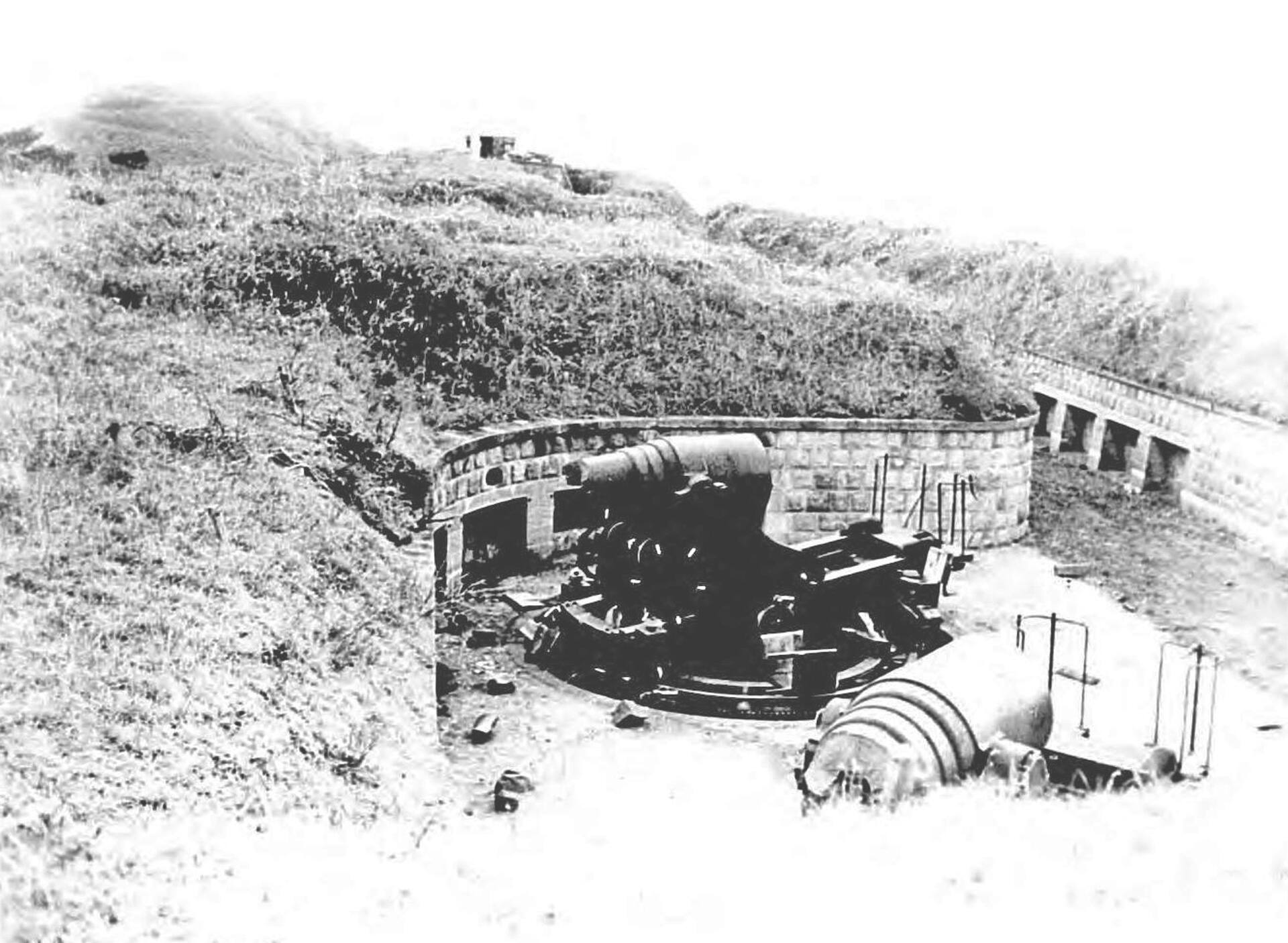

↑ 終戦時、第三砲座に2門残っていた28cm榴弾砲

遠くに、不鮮明ではあるものの、右翼観測所の装甲掩蓋が確認できる。

Coast defense guns. Report No. 106l, USSBS Index Section 2, (文書名:Records of the U.S. Strategic Bombing Survey ; Entry 41, Pacific Survey Reports and Supporting Records 1928-1947 = 米国戦略爆撃調査団文書 ; 太平洋地域調査報告書及び作成用資料) (シリーズ名: Evaluation of Photographic Intelligence in the Japanese Homeland, Part IX, Artillery).

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8822446/1/57

◇情報提供:「青森空襲を記録する会」の中村和彦様

情報提供ありがとうございました。

↑ 砲身が切断された、第三砲座の28cm榴弾砲2門

x103hakodate様の御祖父様が、1946(昭和21)年6月1日に撮影された写真とのこと。分厚い砲身がガス切断され、その破片が周辺に転がっている様子が、鮮明に確認できる。

◇写真提供:「函館鉄道写真館(新)」のx103hakodate様

写真提供ありがとうございました。

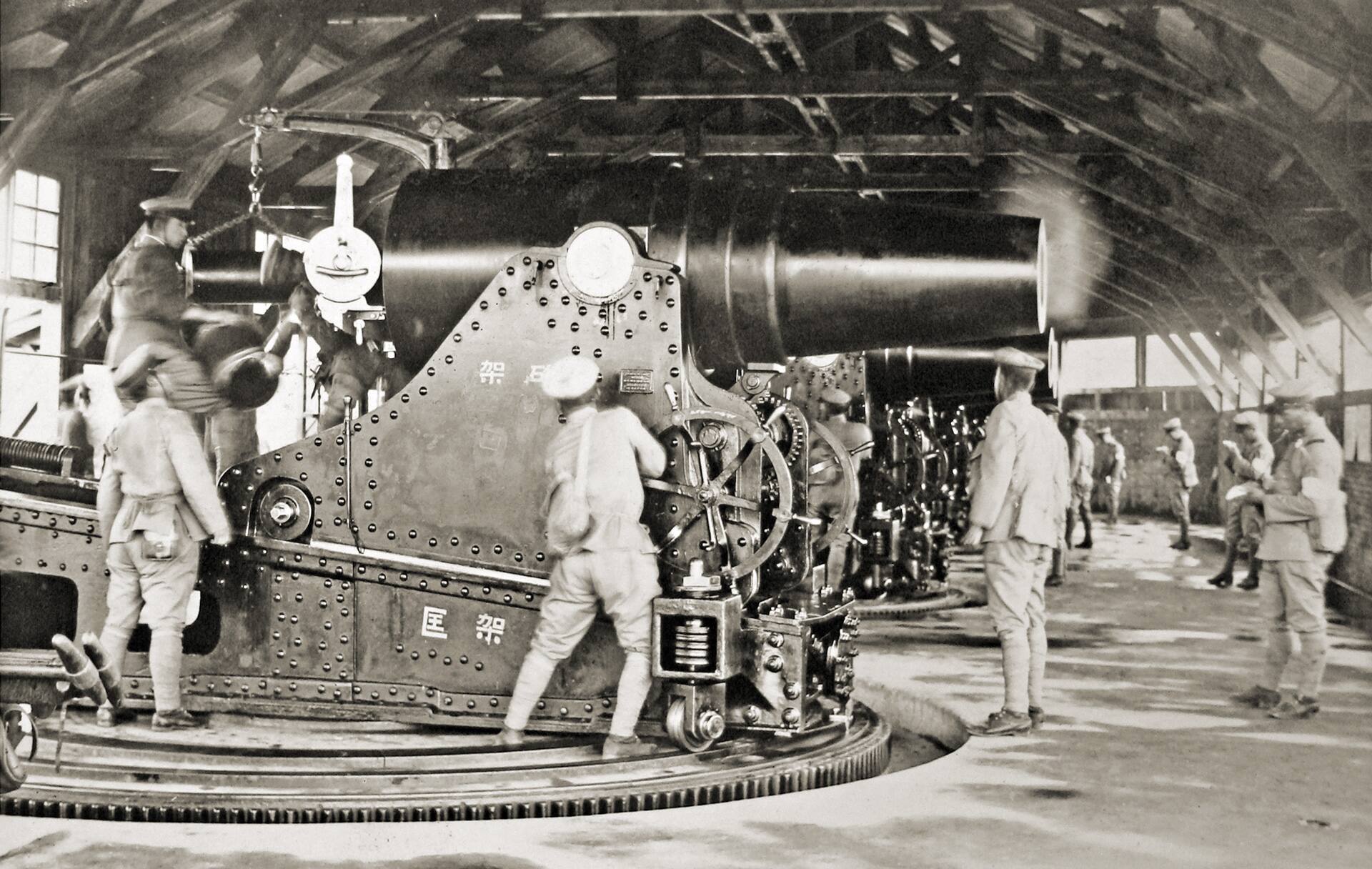

↑ 砲身が切断されていない、本来の姿の28cm榴弾砲

この写真は、函館重砲兵聯隊の兵営内にあった砲廠での訓練の様子。

なお、28cm榴弾砲の最大射程は7800m。砲弾の重量は、堅鉄弾の場合で217.66kgと、かなり重たい。