↑ 御殿山第二砲台の28cm榴弾砲

右側の砲の近くの胸墻(きょうしょう)に、電話線を通すための丸穴(土管)が写っていることや、胸墻の石組みから、この2門は第二砲座に据え付けられていたものと判断できる。

※1922(大正11)年7月、摂政宮裕仁親王(のちの昭和天皇)が函館要塞へ行啓。函館重砲兵大隊による28cm榴弾砲の実弾射撃演習(*)を台覧された。これを記念して、軍御用達の写真屋「規光堂」が撮影したもの。行啓記念にこの写真をもらった函館重砲兵大隊の越中谷安太郎氏が、戦後図書館に寄贈した。

*この実弾射撃演習の際、陸軍兵器本廠より堅鉄弾(217.66kg)24発が特別支給された。

函館市中央図書館デジタル資料館 https://archives.c.fun.ac.jp/photos/ph001050/0001

↑ 米軍が撮影した御殿山第二砲台

米軍(戦略爆撃調査団)が1945(昭和20)年10月14日に撮影した御殿山第二砲台の様子。第一・第二砲座にあった4門の28cm榴弾砲はすべて砲身が切断された状態となっている。奥の高所には観測所が、通路には調査団が乗車してきたジープが、写っている。

※ジープが砲台出入口トンネルを通って、砲台の中央部にまで来ていることから、撮影時点ではまだ、出入口トンネル付近の掩蔽部が爆破されていないことが分かる。

※カラー写真は、工藤洋三様よりいただいたモノクロ写真に、AIで着色したもの。

◇写真提供:「空襲・戦災を記録する会全国連絡会議」事務局長の工藤洋三様

写真及び情報提供ありがとうございました。

※不鮮明ではありますが、Final report. Report No. 106a, USSBS Index Section 2のコマ番号13(国立国会図書館デジタルコレクション)でも閲覧可能。

夏季の日中は、函館山登山道路を自家用車でも通行でき、しかも、この砲台の前に大型駐車場が整備されているので訪ねやすい。山頂展望台(御殿山第一砲台)からの眺めを満喫した後、帰り道に寄るのがおすすめである。

■御殿山第二砲台の歴史

【日露戦争前】

1895(明治28)年9月、ロシアによる侵攻から函館港を守るため、函館要塞の新設が決定した。1897(明治30)年11月には函館要塞砲兵大隊が編成された。御殿山第二砲台の築城工事は1898(明治31)年9月3日に開始され、1901(明治34)年2月28日に竣工となった。1901(明治34)年11月には28cm榴弾砲6門の据付工事を完了した。

【日露戦争中】

1904(明治37)年7月、ロシアのウラジオストク艦隊が津軽海峡を通過したため、一時青函航路が麻痺し北海道が孤立する事態が発生した。しかし、函館要塞があったおかげで、函館港はウラジオストク艦隊による攻撃を免れた。※ウラジオストク艦隊はその後8月14日の蔚山沖海戦で壊滅。

【日露戦争後】

1909(明治42)年12月に参謀本部によって要塞整理方針案が策定され、津軽海峡並びに日本海の制海権を守るために、津軽海峡を防備する津軽要塞を新設し、その内部にある函館要塞を廃止する方向性が示された。1913(大正2)年3月には、廃止すべき堡塁砲台の一覧に御殿山第二砲台の名前が載っている。その後、1924(大正13)年7月に、備砲の28cm榴弾砲6門中2門(第三砲座の2門)が撤去された。

1927(昭和2)年4月1日、「函館要塞司令部」が「津軽要塞司令部」と改称され、「函館要塞地帯」は「津軽要塞地帯」と改められた。

1928(昭和3)年8月28日、陸密第三四三号により、「御殿山第二砲台」としては廃止され、「御殿山演習砲台」に用途変更となった。

【太平洋戦争中】

1944(昭和19)年、津軽海峡に敵潜水艦を発見し、御殿山演習砲台(旧・御殿山第二砲台)の28cm榴弾砲4門より計8発の砲撃。戦果不明。

【第二次世界大戦後】

終戦時に、御殿山第二砲台の第一砲座と第二砲座に残置されていた28cm榴弾砲4門は、砲身をガス切断された。

1950(昭和25)年、函館山山頂(御殿山第一砲台)までの自動車用登山道が着工され、1953(昭和28)年に完成。御殿山第二砲台では、出入口トンネル付近の擁壁が大きく削り取られて、大型駐車場が設置された。

2001(平成13)年10月、「函館山と砲台跡」が北海道遺産に選定された。

↑ 御殿山第二砲台の配置図

1948(昭和23)年に米軍が撮影した空中写真を参考に作成。

▶地図・空中写真閲覧サービス

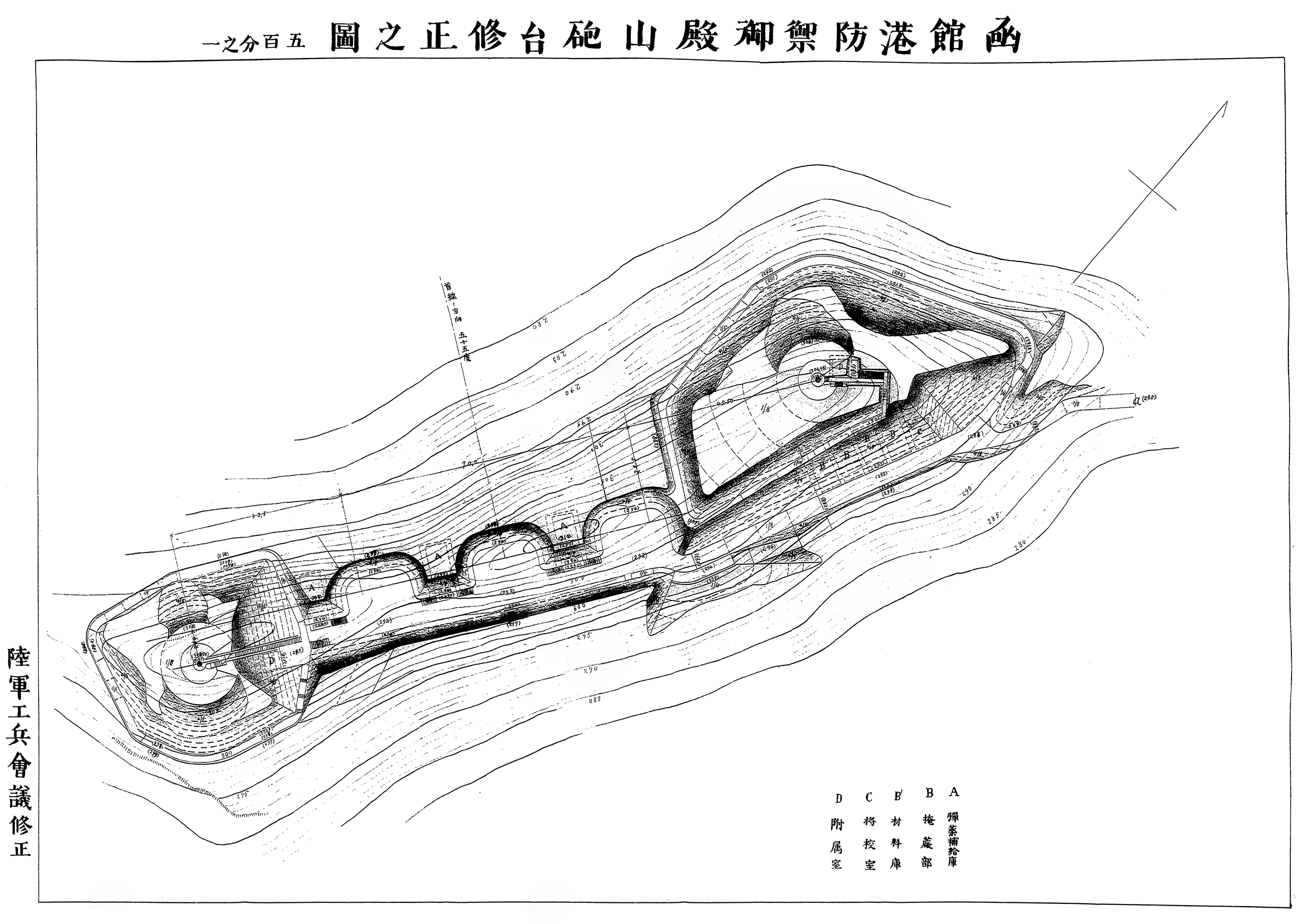

↑ 1897(明治30)年12月の段階の設計図(「函館港防禦御殿山砲台修正之図」)

御殿山第二砲台の初期段階の設計図。この図面では、左翼観測所への階段麓に「附属室」が計画され、右翼の掩蔽部の数が一つ少なく、砲台出入口のトンネル通路もないなど、後の施工とは若干の違いがある。

※タイトルに「第二」の文字がつけられていない。1897(明治30)年4月段階では、この「御殿山第二砲台」は「御殿山西南堡塁」として計画されており、当初、函館山山頂に「御殿山第一砲台」を築城する構想が無かったことが影響している。なお、御殿山堡塁(のちの御殿山第一砲台)が登場するのは、1898(明治31)年3月に策定された「函館要塞防禦計画書」からである。

「築城部より 御殿山砲台建築の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C03023115400

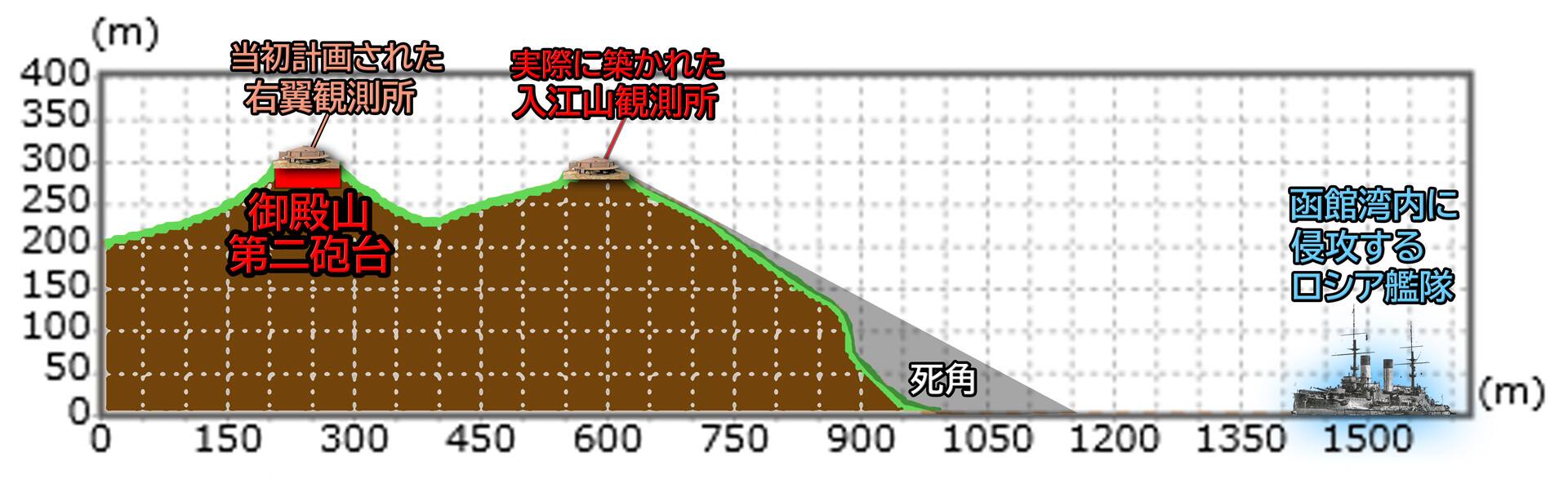

↑ 入江山観測所が設けられた理由

御殿山第二砲台の右翼部分は、戦後に大きく爆破されてしまったため、右翼観測所の正確な位置を特定することが難しい。(空中写真も不鮮明なため判断がつかない)現地で探しても、右翼観測所らしき明確な痕跡が見当たらない。しかも、右翼観測所が当初計画された位置に立つとわかるが、その位置からは入江山の尾根が邪魔して死角が大きいため、そもそも射撃諸元(射撃目標である敵艦の方位・距離・速力など)の収集に適さない。

米国戦略爆撃調査団文書に含まれるスケッチで、御殿山第二砲台の右翼部分に、「O.P. 」(註・OBSERVATION POSTの略)とはっきり描かれているので、終戦時に右翼観測所自体はあったと考えられるが、函館山の他の観測所のように立派な造りのものではなく、砲台長位置(中隊長位置)や見張所のような構造物だったのではないだろうか。

御殿山第二砲台や千畳敷砲台では、『垂直基線武式測遠機設置要領』(明治31年11月)に基づいて、各砲座の胸墻(きょうしょう)に、観測所との連絡用に電話線を通すための土管を設けているが、御殿山第二砲台の第一砲座胸墻(きょうしょう)の右側には、この土管が設けられていない。よって、砲台築城当初には右翼観測所を設けず、その代わりとして入江山に分置観測所を築いたものと推測される。これを裏付けるように、御殿山第二砲台の第三砲座胸墻(きょうしょう)の左側には、左翼観測所と入江山観測所の2方向に向けて、電話線を通すための土管が設けられている。

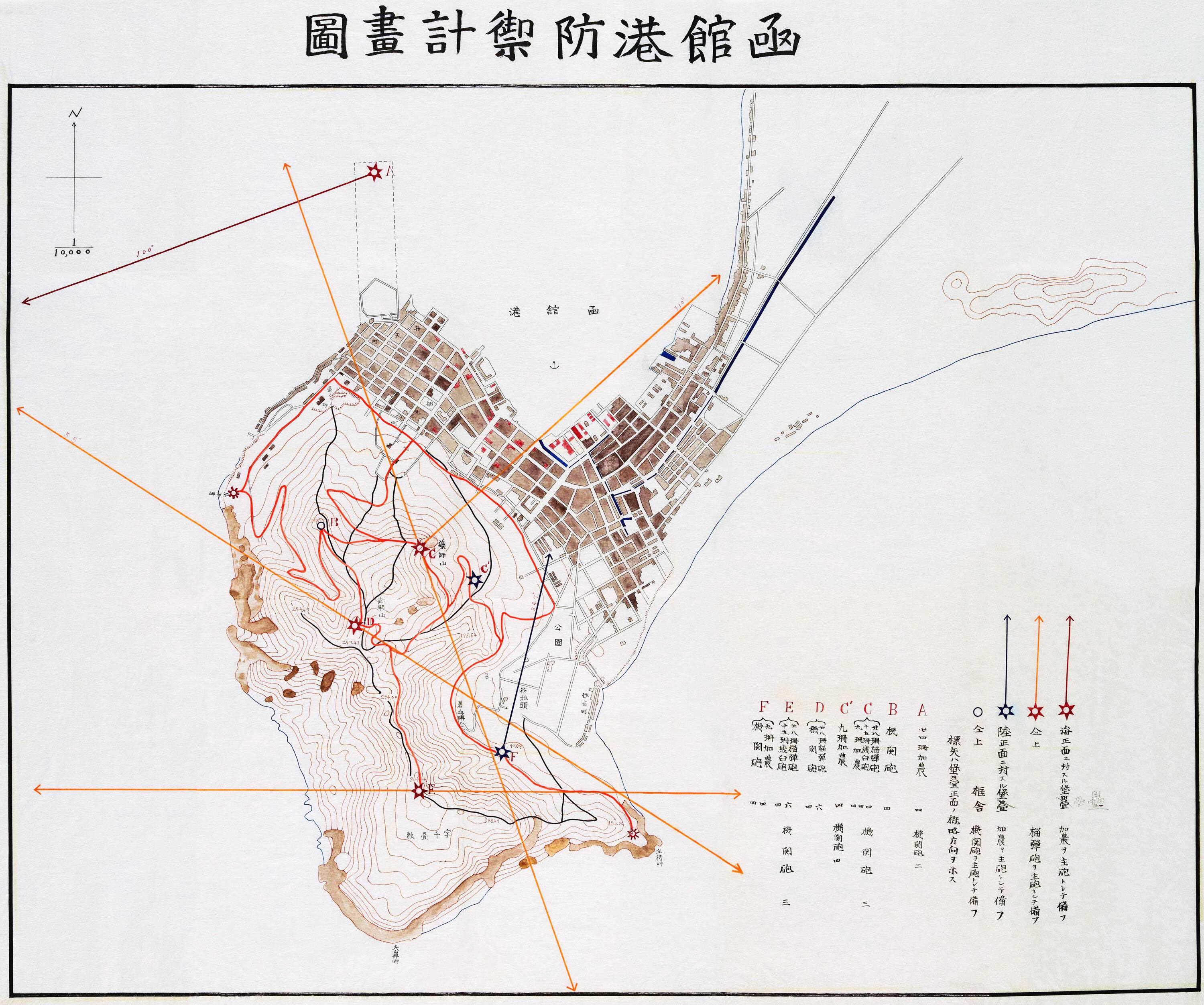

↑ 1897(明治30)年4月の段階の「函館港防禦計画図」

「函館防御計画ノ要領」に収められている図面である。その後、この計画図から、次のように変更となっている。

A 24cmカノン4門、機関砲2門(弁天砲台)

⇒ 中止。

B 機関砲4門(御殿山西北框舎)

⇒ 中止し、近くに「海軍函館水雷衛所」を新設。

C 28cm榴弾砲4門、15cm臼砲4門、9cmカノン4門、機関砲3門(薬師山堡塁)

⇒ のちに備砲を減らして、15cm臼砲4門の「薬師山砲台」に。

※函館山山頂に、28cm榴弾砲4門の「御殿山第一砲台」を新設。

C’ 9cmカノン4門、機関砲4門(御殿山東方堡塁)

⇒ 中止。

D 28cm榴弾砲6門、機関砲4門(御殿山西南堡塁)

⇒ 28cm榴弾砲6門の「御殿山第二砲台」に。

E 28cm榴弾砲6門、15cm臼砲4門、機関砲3門(千畳敷北方堡塁)

⇒ 28cm榴弾砲6門、15cm臼砲4門の「千畳敷砲台」に。

F 9cmカノン4門、機関砲4門(谷地頭村南方堡塁)

⇒ のちに位置を大きく変更し、9cmカノン4門の「立待堡塁」に。

陸軍築城部本部 編 『現代本邦築城史』 第二部 第八巻,1943.

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11223517/1/70