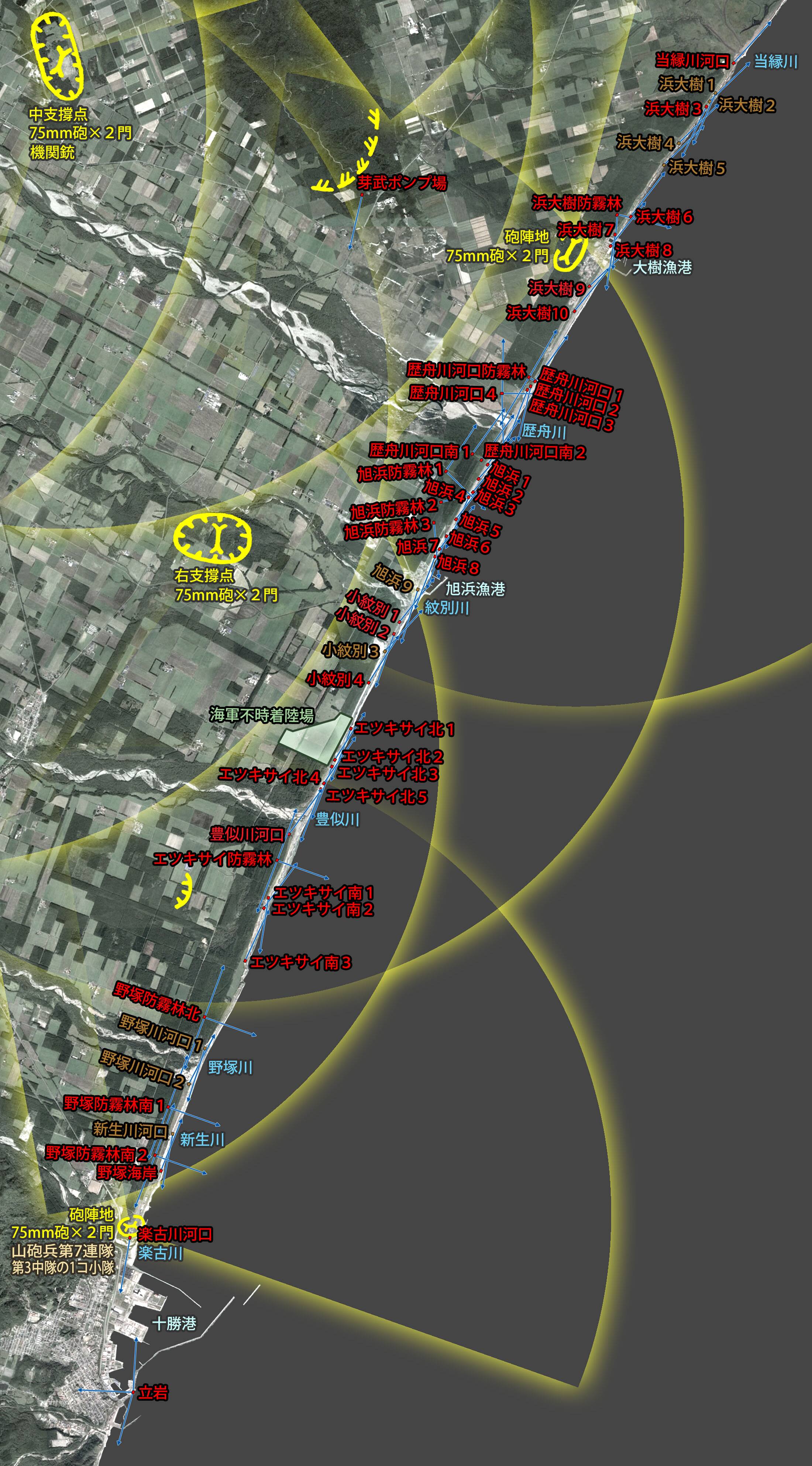

十勝川河口陣地 Tokachigawa Estuary

■は現存するトーチカ、■は埋没・海没・消滅したトーチカを示す。(矢印の長さは機関銃の射程)

※トーチカ名は便宜上のもの。複数ある場合には北東側から順に番号を振った。砲陣地から延びる黄色の線は、75mm砲の射界を示す。

- トイトッキ浜トーチカ1

![トイトッキ浜トーチカ1]()

- Toitokki-Beach Pillbox 1

- ラヱベツブトトーチカ

- Raebetsubuto Pillbox

- 十勝太トーチカ

![十勝太トーチカ]()

- Tokachibuto Pillbox

- 大津海岸トーチカ

- Ohtsu-Seashore Pillbox

- トイトッキ浜トーチカ2

- Toitokki-Beach Pillbox 2

大樹骨幹陣地 Taiki Strongpoint

■は現存するトーチカ、■は埋没・海没・消滅したトーチカを示す。(矢印の長さは機関銃の射程)

※トーチカ名は便宜上のもの。複数ある場合には北東側から順に番号を振った。砲陣地から延びる黄色の線は、75mm砲の射界を示す。

- 浜大樹トーチカ10

- Hamataiki Pillbox 10

- 浜大樹トーチカ9

- Hamataiki Pillbox 9

- 浜大樹トーチカ8

- Hamataiki Pillbox 8

- 芽武ポンプ場トーチカ

- Memu-Water-Distribution-Center Pillbox

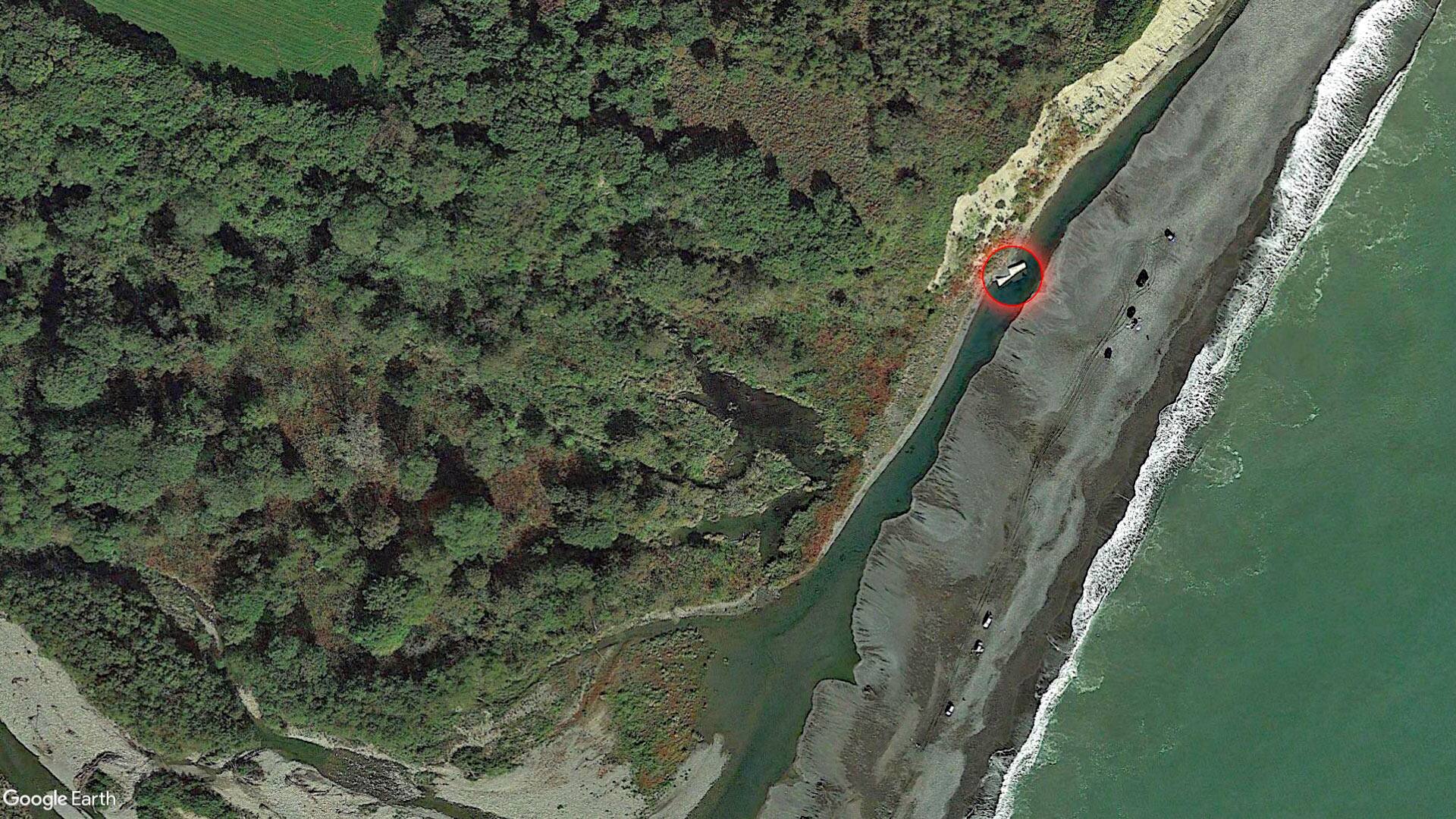

- 歴舟川河口防霧林トーチカ

![歴舟川河口防霧林トーチカ]()

- Rekifunegawa-Estuary-Woods Pillbox

- 歴舟川河口トーチカ3

- Rekifunegawa-Estuary Pillbox 3

- 歴舟川河口トーチカ2

- Rekifunegawa-Estuary Pillbox 2

- 歴舟川河口トーチカ1

- Rekifunegawa-Estuary Pillbox 1

- 歴舟川河口トーチカ4

- Rekifunegawa-Estuary Pillbox 4

- 歴舟川河口南トーチカ1

- South Rekifunegawa-Estuary Pillbox 1

- 歴舟川河口南トーチカ2

![歴舟川河口南トーチカ2]()

- South Rekifunegawa-Estuary Pillbox 2

- 旭浜防霧林トーチカ1

- Asahihama-Woods Pillbox 1

- 旭浜トーチカ2

- Asahihama Pillbox 2

- 旭浜トーチカ1

- Asahihama Pillbox 1

- 旭浜防霧林トーチカ2

- Asahihama-Woods Pillbox 2

- 旭浜トーチカ4

- Asahihama Pillbox 4

- 旭浜トーチカ3

- Asahihama Pillbox 3

- 旭浜防霧林トーチカ3

- Asahihama-Woods Pillbox 3

- 旭浜トーチカ6

- Asahihama Pillbox 6

- 旭浜トーチカ5

- Asahihama Pillbox 5

- 旭浜トーチカ8

- Asahihama Pillbox 8

- 旭浜トーチカ7

- Asahihama Pillbox 7

- 小紋別トーチカ4

- Komombetsu Pillbox 4

- 小紋別トーチカ2

- Komombetsu Pillbox 2

- 小紋別トーチカ1

- Komombetsu Pillbox 1

- エツキサイ北トーチカ3

![エツキサイ北トーチカ3]()

- North Etsukisai Pillbox 3

- エツキサイ北トーチカ2

- North Etsukisai Pillbox 2

- エツキサイ北トーチカ1

- North Etsukisai Pillbox 1

- 海軍 広尾飛行機不時着陸場

- Naval Emergency Landing Field

- エツキサイ北トーチカ5

- North Etsukisai Pillbox 5

- エツキサイ北トーチカ4

- North Etsukisai Pillbox 4

- エツキサイ南トーチカ3

![エツキサイ南トーチカ3]()

- South Etsukisai Pillbox 3

- エツキサイ南トーチカ2

- South Etsukisai Pillbox 2

- エツキサイ南トーチカ1

![エツキサイ南トーチカ1]()

- South Etsukisai Pillbox 1

- 野塚防霧林南トーチカ1

- South Nozuka-Woods Pillbox 1

- 野塚防霧林北トーチカ

- North Nozuka-Woods Pillbox

- 野塚防霧林南トーチカ 2

![野塚防霧林南トーチカ 2]()

- South Nozuka-Woods Pillbox 2

- 野塚海岸トーチカ

- Nozuka-Seashore Pillbox

- 楽古川河口トーチカ

- Rakkogawa-Estuary Pillbox

- 立岩トーチカ

- Tateiwa Pillbox

失われたトーチカ Disappeared

↑ 崖下に転落し、埋没した野塚川河口トーチカ1

↑ 崖下に転落し、海没した新生川河口トーチカ

十勝海岸の防御陣地の歴史 History

↑ 1945(昭和20)年5月中旬頃における道東地区の防御陣地と主要部隊の配置

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 北東方面陸軍作戦<2> -千島・樺太・北海道の防衛-』(1971)のP365、挿図三十九を参考に作成。

1944(昭和19)年5月15日、第5方面軍は、道東(網走・根室・釧路・十勝支庁管内)を第7師団の作戦地域とし、道西は第77師団の作戦地域とした。

1944(昭和19)年6~7月頃、この頃の敵情判断として、アリューシャンの米軍が、北千島を攻略せずに、直接南千島や北海道本島に侵攻する危険性があるとして、大別して次の2パターンを想定した。

〔1〕 道東または南千島方面に上陸・侵攻してくるパターン

帝都(東京)爆撃の基地設定として、道東では計根別飛行場群が目標とされ、根室または釧路に主上陸を、網走及び十勝地区に一部を上陸させると予測。考えられる上陸正面には、「根室及び標津海岸」、「釧路及び大楽毛海岸」、「十勝海岸」、「網走海岸」の四つがあった。第7師団は、防備の重点を太平洋側におき、根室または釧路に上陸して計根別へ向かうものを第一に、次いで十勝海岸から帯広に向かうものを重視して、防御陣地の築城を進めていった。

〔2〕 勇払海岸に上陸・侵攻してくるパターン

北海道の死命を制する目的をもって、札幌を目標とすると予測。(但し、一旦道東を占領したのち、状況により来攻する公算の方が多いと判断)

1944(昭和19)年7月18日、第5方面軍司令官が兵団長会同を開き、第7師団長・第77師団長・留守第7師団長・第1飛行師団長・樺太兵団長に対し、北海道本島の防備強化の構想を示達し、沿岸築城の実施を命じた。こうして、第7師団は道東地区の、第77師団は勇払平野の沿岸築城を任せられた。

1944(昭和19)年7月26日、第7師団は、第5方面軍の北海道本島防備強化方針に基づき、師団主力をあげて沿岸築城の急速強化に当たる旨、各部隊に命令した。これを機会に各地区に築城費が示達され、コンクリート製トーチカや洞窟陣地の構築が本格的に実施された。十勝地区の沿岸築城は、第7師団隷下の歩兵第28連隊、歩兵第26連隊及び山砲兵第7連隊が担当した。

※十勝地区作業隊の長は、歩兵第28連隊長の新井花之助大佐。

※汀線直後の段丘に陣地を設ける、いわゆる水際直接配備方式で築城。コンクリート製機関銃陣地による斜射、側射を主としたものであった。

1944(昭和19)年8月19日、大本営が『島嶼守備要領』(大陸指第2130号別冊)を示し、水際より後退した位置に主陣地を築くことを可とした。

※主陣地を海岸から適宜後退した地域に選定し、米軍の猛烈な砲爆撃に耐えて長期持久できるよう堅固に編成して、その上陸に際しては海上、水際、海岸等でできる限り多くの損害を与えるとともに、反撃部隊を縦深に配置して弾力性のある防御戦闘により撃滅するという内容。

1944(昭和19)年10月、大本営が『上陸防御教令(案)』を示した。

※主陣地を後退配備して、敵上陸部隊を内陸の縦深陣地で撃破する戦術をとるように手引き。

1944(昭和19)年冬期、第7師団が十勝地区に対する作戦指導要領を次のように固めた。

水際から大樹付近にわたり数線に及ぶ拠点陣地を堅固に編成し、敵の来攻にあたっては彼我混戦状態を作為し、この間主力を集中して敵軍を撃滅する。

※すでに7月より第5方面軍に命じられた水際陣地を築城中であるが、この要領に基づく陣地の増強・縦深化は、翌年5月に開始。

1945(昭和20)年3月16日、大本営が『国土築城実施要綱』を示した。

※敵上陸部隊を水際陣地で拘束し時間を稼ぎ、その間に後方で待機している機動打撃部隊を送り込み、決戦を挑むことを前提に、築城を手引き。

1945(昭和20)年4月、この頃の敵情判断として、米軍が北海道本島へ侵攻するパターンを次のように想定。

〔1〕 陸上航空基地を獲得しようと、道東の計根別付近を目標に、3~4個師団を投入してくるものと予測。上陸正面は主として標津、状況により釧路と判断。

〔2〕 北海道の死命を制する札幌を占領しようと、勇払平野を上陸地点に選定し、5~8個師団を投入してくるものと予測。

〔3〕 津軽海峡の突破並びに米軍艦艇の泊地確保を目的として、内浦湾岸の森付近を上陸地点に選定し、1~2個師団を投入して津軽要塞を背後から攻略してくるものと予測。併せて若干の部隊を長万部付近に上陸させ、札幌及び小樽方向から来る日本軍の増援を阻止してくるものと予測。

〔4〕 宗谷海峡の突破を目的として、宗谷岬東方の猿払付近及び樺太南端の西能登呂岬付近を上陸地点に選定し、2~3個師団を投入してくるものと予測。

1945(昭和20)年5月13日、第7師団は、『昭和20年度第7師団築城計画』を示達し、既設陣地の増強ならびに十勝海岸から大樹、忠類にわたる地域及び武佐岳山麓における築城実施を命令した。 十勝海岸から大樹にかけての陣地の縦深化は歩兵第26連隊が担任した。

※砲爆撃に耐え、多数の戦車を撃滅できるような隠顕陣地となるよう、陣地の主要部は地下10m以下に収め、コンクリート厚も最小限1m、重要なものは1.5m~2mとし、発電、排水、換気施設を設け、徹底して地上に出さないようにした。対戦車防御のため、骨幹陣地前方地域に、地下8m、20m、30mと3層に設けた坑道を網状にめぐらし、これに1トン、1.5トンなど所要の爆薬を積載したトロッコを要所に準備し、米軍の戦車が侵攻してきた地区にこれを推進し、トロッコもろとも戦車を爆破することとして作業を進めた。(第7師団が担当した道東の防御陣地全体で、終戦までの間に進捗したのは5%程度)

1945(昭和20)年6月30日、第5方面軍が『防御作戦準備要綱』を完成。・・・北海道本島での上陸軍に対する決戦の地を、東部では計根別平地、西部では苫小牧平地(勇払平野)と想定。

〔1〕 計根別平地方面では、第7師団が主力をもって計根別西北方地区及び釧路地区を確保、一部をもって標津付近の汀線陣地を保持することとした。

〔2〕 苫小牧方面では、独立混成第101旅団及び軍管区教育隊の主力をもって苫小牧北側高地より早来にわたる間を確保、一部をもって苫小牧付近汀線陣地を保持することとした。

〔3〕 それぞれの方面に敵の上陸があった場合は、約4週間で他の部隊が集中し、決戦を挑むこととした。

1945(昭和20)年7月14日~15日、北海道空襲。

1945(昭和20)年8月15日、玉音放送。

1945(昭和20)年9月2日、日本が降伏文書に調印し終戦。

回想 Reminiscences

【第7師団参謀部所属 西岡正さん】

十勝の海岸に残る防衛陣地「トーチカ」を構築する計画は、道東防衛を担当した旧陸軍の第七師団(当時帯広)参謀部が、1944年1月から3か月間で策定した。参謀部で働いた西岡正さんによると、砲兵や工兵の連隊長が毎晩集まり、アメリカ軍の上陸を阻むため、トーチカの形状や配置、資材などを討議。同年3月末までに計画をまとめ、北部方面軍(札幌)の司令部に報告した。トーチカは当初、鉄筋コンクリート製を想定したが、物資不足で調達が困難と判断。北部方面軍に提出した計画書の段階では、コンクリートだけで造ることになった。南は広尾、東は根室、北は網走管内常呂までの広範囲に、最低で計48カ所の構築が必要と判断された。ただ「実際に造った数は、作業に携わる現地責任者の連隊長などが判断し、地形や効用などを考慮。かなりの増減があった。木製のトーチカもあった」(西岡さん)。道東全体では、計画当初の数倍が造られたとみられる。

各トーチカの構築位置は、波打ち際から200メートルを基準とした。正面には弾を撃つ穴「銃眼」を設置。内部に置く火器は主に軽機関銃を予定。強度面は、「最大で直径10センチの榴弾砲に耐えるように」(西岡さん)、コンクリートの厚さは1メートル以上に設定した。

十勝毎日新聞(2003年6月26日)の記事より引用

【1944(昭和19)年に築城に携わった歩兵第28連隊第7中隊附中尉 日比野透さん】

中隊は所命陣地の後方に幕営して作業に任じた。夏ころ、方面軍司令官が参謀を連れて視察にきた。十月ころまでに完成せよということであったが、そう簡単にできそうにもなかった。地盤が硬く、十字鍬が少なく、また爆薬も少なく、作業がなかなか進まなかった。銃眼孔を低くするためには深く掘り下げねばならず、終わりには人力で投土できなくなったので、石垣軍曹考案によるウインチを用い馬力で土砂を運びだし、また一輪車を作って土砂捨てに使用した。材料は鉄材がないのですべて木材を使用した。築城材料は陣地後方の森林を伐採し、徴用した馬車で運搬し、コンクリート掩蓋の上にも十分遮断層を入れた。作業は雪の降るころまで続けられた。

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 北東方面陸軍作戦<2> -千島・樺太・北海道の防衛-』(1971)のP263より引用

【第7師団工兵第7連隊第3中隊所属 谷久さん】

谷久さんは1944年、大樹町内の沿岸で夏から秋にかけ、主にコンクリートを木枠に流し込む作業を担当した。工兵は50人いた。材料はセメント、玉砂利、砂で、別の供給部隊が現場に運んできた。まずは基礎造り。地面に四角形で深さ1メートルの穴を掘り、コンクリートを流し込む。暑い夏で乾くのは早かったが、自然乾燥で3日はかかった。その上に木の枠を組み、コンクリートを流し込んで側面を造り、最後に上部のふたを造る。銃眼だけが見えるように土をかぶせ、草を植えて隠す。

谷さんは「1つのトーチカは1週間以内で完成させた。早く終わらせたいから作業も雑で、セメントの中に20センチの石もじゃんじゃん入れた。いいかげんじゃった」といい、「『こんなもの実戦で役に立たん』と言い合った。鉄筋なしだからね。負け戦とも分かっており、作業に身が入らなかった」と振り返る。

十勝毎日新聞(2003年6月27日)の記事より引用