↑ 地下砲側庫への階段と第二砲座

↑ 1922(大正11)年7月に、第二砲座で撮影された28cm榴弾砲

函館市中央図書館デジタル資料館 https://archives.c.fun.ac.jp/photos/ph001050/0001

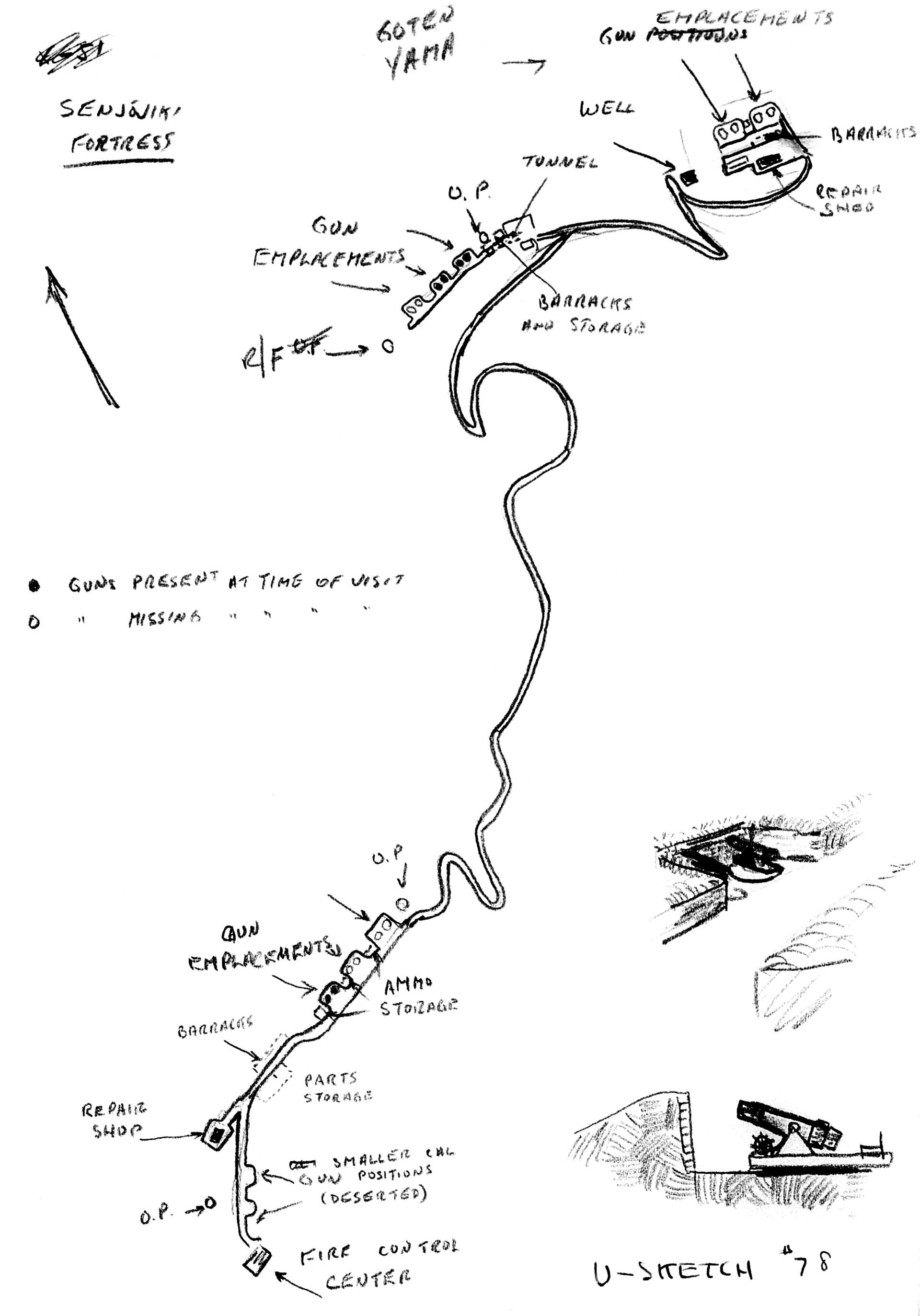

↑ 米国戦略爆撃調査団文書に含まれているスケッチ

函館山の主要な3砲台(右上から順に御殿山第一砲台、御殿山第二砲台、千畳敷砲台)が記されており、終戦直後の段階で、御殿山第二砲台に4門と、千畳敷砲台に2門の28cm榴弾砲が残されていたことが、このスケッチから確認できる。

【補足】

●・・・GUNS PRESENT AT TIME OF VIST (調査団が訪れた際に28cm榴弾砲が残置されていた)

○・・・GUNS MISSING AT TIME OF VIST (調査団が訪れた際に28cm榴弾砲が撤去されていた)

AMMO STORAGE (弾薬庫)

BARRACKS (兵舎)

FIRE CONTROL CENTER (戦闘司令所)

GUN EMPLACEMENTS (砲座)

O.P. = OBSERVATION POST (観測所)

PARTS STORAGE (砲具庫)

REPAIR SHOP (修理場)

R/F = RANGE-FINDER (測遠機)

SMALLER GUN POSITIONS (小型の砲座)

STORAGE (倉庫、材料庫)

TUNNEL (トンネル)

WELL (井戸)

Coast defense guns. Report No. 106l, USSBS Index Section 2, (文書名:Records of the U.S. Strategic Bombing Survey ; Entry 41, Pacific Survey Reports and Supporting Records 1928-1947 = 米国戦略爆撃調査団文書 ; 太平洋地域調査報告書及び作成用資料) (シリーズ名: Evaluation of Photographic Intelligence in the Japanese Homeland, Part IX, Artillery).

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8822446/1/55

◇情報提供:「青森空襲を記録する会」の中村和彦様

情報提供ありがとうございました。

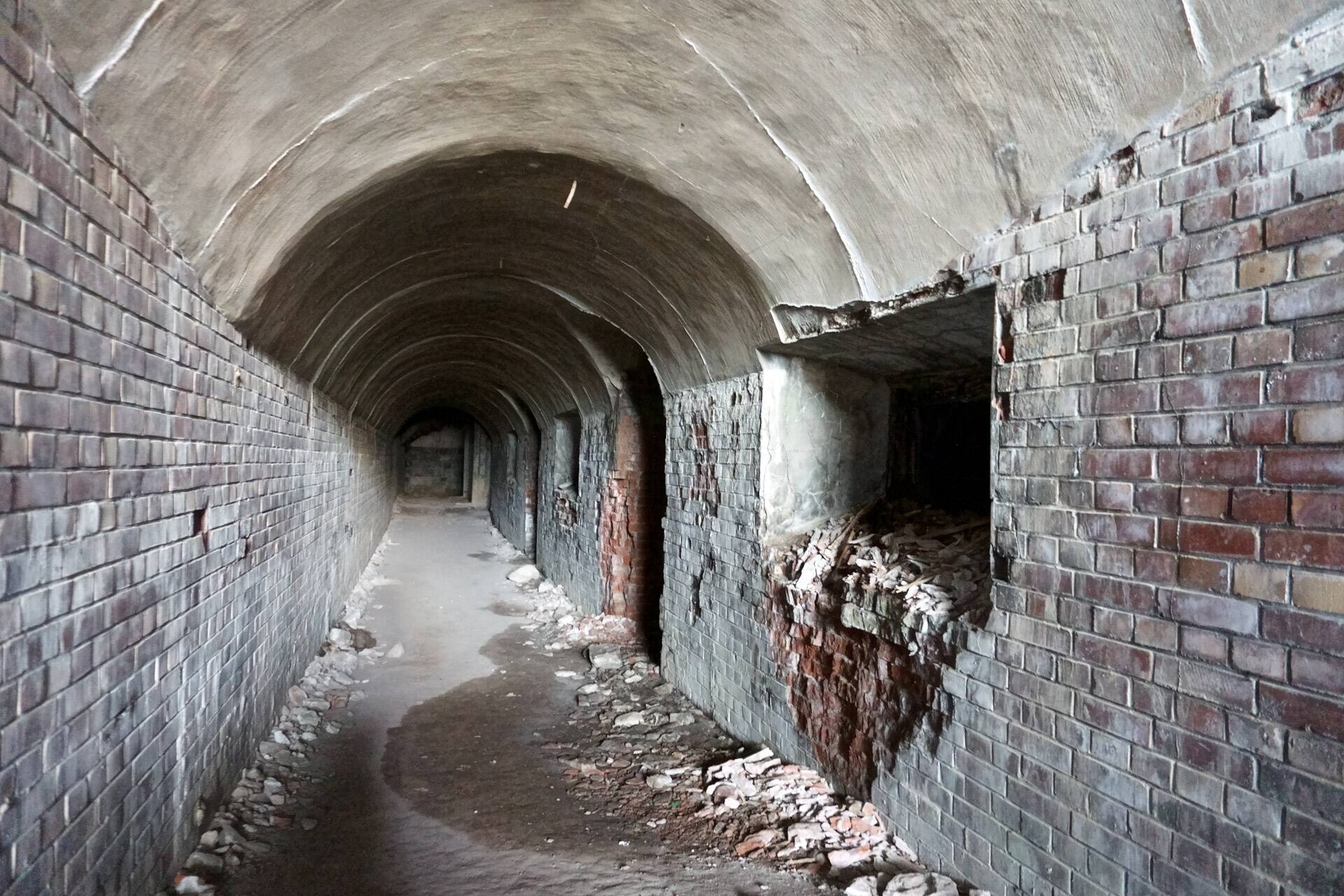

↑↓ 第二砲座の左側にある地下砲側庫(弾薬補給庫)

↑ 第三砲座

以前、28cm榴弾砲の砲床(ほうしょう)跡には、ピクニック客のために円形のベンチとテーブルのセットが置かれていた。それゆえ、かつてその場所に火砲が据え付けられていたとは気付かない訪問者が多く、歴史理解の妨げになっていたので、ベンチとテーブルの撤去は適切な判断だったと感じる。歴史学習の観点から意見させていただくと、史実に基づき砲床跡には、28cm榴弾砲のレプリカを置くのが望ましい。

↑ 第三砲座

胸墻(きょうしょう)の左側に2か所、右側に1か所、小さな丸穴が見えるが、『垂直基線武式測遠機設置要領』(明治31年11月)によると、観測所との連絡用に電話線を通すための土管であった。

左から順に、「左翼観測所」、「入江山観測所」、「第二~第一砲座」へ電話線を通すためのものと考えられる。

※郷土史家による先行研究の著書で、胸墻(きょうしょう)の丸穴が「伝声管」だと紹介されていたため、研究者間でも「伝声管」だと広く伝わっているようだが、かつて津軽要塞重砲兵連隊に所属されていたS様にお尋ねしたところ、「要塞施設間の連絡は電話を使うのに、伝声管なんて使うわけがない」と全否定された。(今から30年ほど前の聞き取り) 観測所内における測遠機室と附属室間においては、通信用円孔とよばれる伝声管のような穴を通して会話が可能であったが、距離の離れた砲座に射撃諸元を伝達するには、やはり電話を使用したのであろう。

陸軍築城部本部 編『現代本邦築城史』第一部 第二巻 (第二章、第三章),1943.

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11223507/1/294

「垂直基線武式測遠器設置要領の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10061421400

↑ 第三砲座付近から左翼観測所を望む

↑↓ 第三砲座の左側にある地下砲側庫(弾薬補給庫)