↑ 左から掩蔽部(兵舎)、将校室通路入口、砲台出入口トンネル

指揮官である「将校」と、その他の兵員という分け方で、寝泊まりする部屋を分けていたようである。「将校」とは、少尉以上の階級の軍人を指し、函館要塞砲兵大隊の場合は、大隊長(中佐)、副官(大尉)、軍医(三等軍医)、主計(三等主計)、中隊長(大尉)、小隊長(中尉及び少尉)が該当する。なお、各砲台の砲台長は一般的に中隊長が務める。

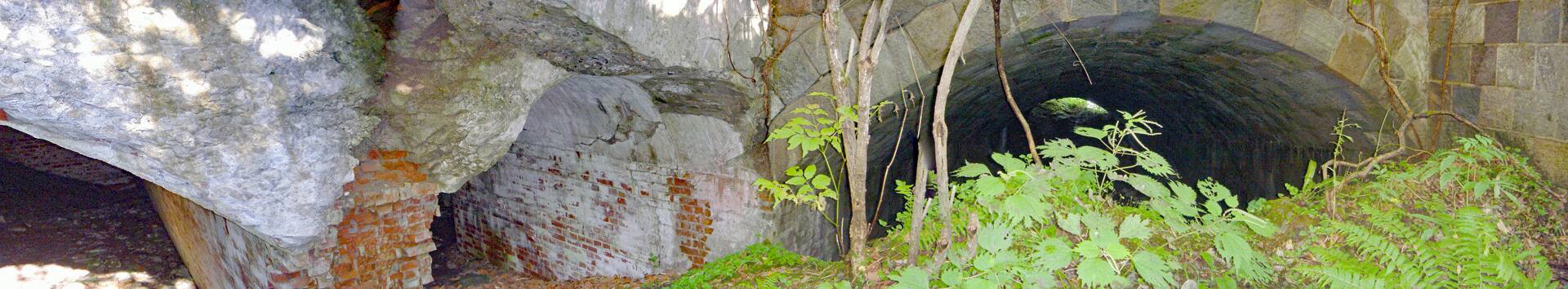

↑ 砲座側から見た出入口トンネル方向(現状と推定復元)

5連の掩蔽部と将校室通路入口がトンネル前に並ぶ姿は壮観であったが、進駐軍により掩蔽部の前面部分が爆破され、無残な姿と化している。戦後、左翼思想の方々に、要塞遺跡は「負の遺産」とレッテルを貼られてしまったせいで、全国的に修復はおろか、破壊されて姿を消してしまうことが多かった。しかしながら、「負の遺産」とは、全くもって不当な評価である。明治期の日本が、要塞の築城など国防に力を入れていなければ、その後の日本はロシアに植民地支配され、日本人は虐げられていたに違いない。明治期の国防遺産は、日本という国を守り抜いた誇らしい史跡として、後世に残していけるよう、保全・修復していくべきである。

↑ 左から掩蔽部(兵舎)、将校室通路入口

前面脚壁付近の劣化が進んでおり、コンクリートアーチ同士の接点の上に、排水用土管が露出するようになった。

↑ 排水用土管

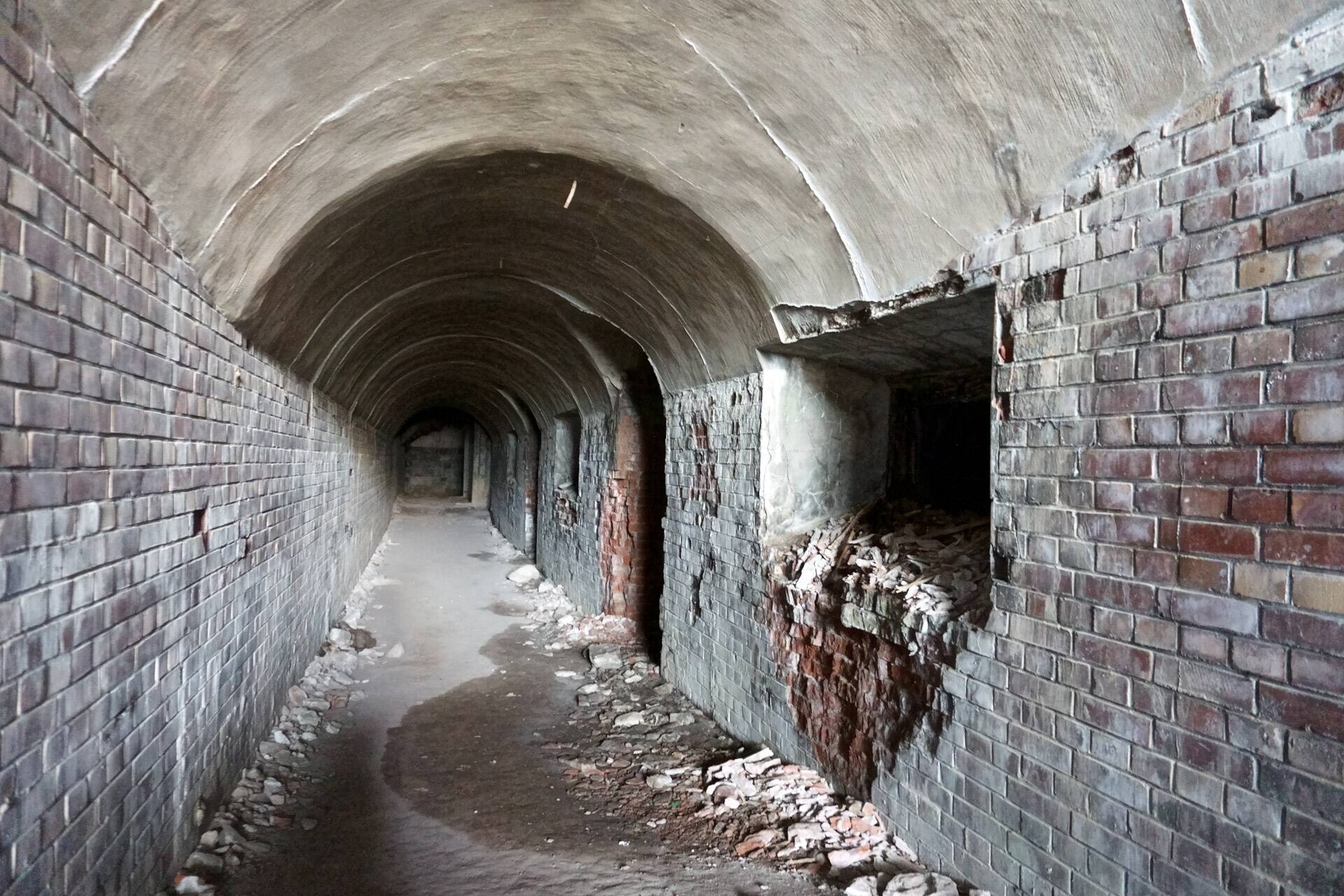

↑ 将校室通路

↑ 左側が将校室通路、右側が将校室

将校室通路と将校室の間のレンガ造りの脚壁が、一部破壊されている。

↑ 将校室通路から見た将校室の小窓

↑ 将校室通路の奥から見た外光

↑ 左側が将校室通路、右側が将校室

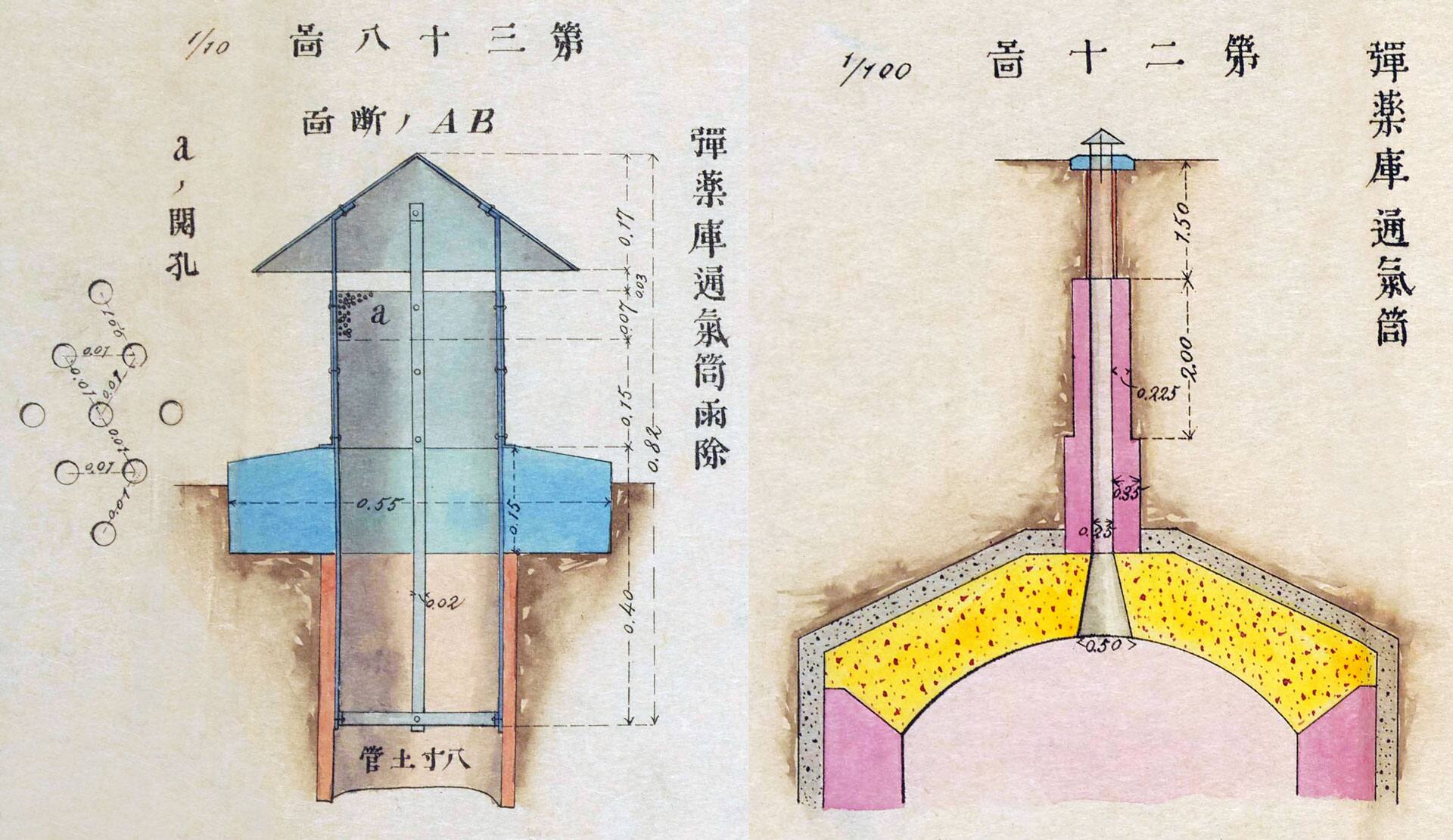

将校室奥の天井部分に見える丸穴は、通気筒。

↑ 掩蔽部(将校室)の通気筒跡

観光客用入口の階段を上りきると、すぐに遊歩道沿いの足元に、コンクリート製の物体が見えてくる。これは将校室の真上にある通気筒の遺構である。雨除け部分が撤去され、穴が塞がれてしまっているため、観光客の大半は、これが何か分からずに素通りしている。全国の要塞施設跡の中で、掩蔽部の真上に遊歩道を設けて、通気筒部分を気軽に見られるようにしているのはレアケースかと思う。

↑ 通気筒の構造

1894(明治27)年5月改正「砲台建築仕法通則」の附図より

陸軍築城部本部 編 『現代本邦築城史』 第一部 第二巻 (第二章、第三章),1943.

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11223507/1/259 及び 245

↑ 将校室の内部